|

« Paris outragé ! Paris brisé!

Paris martyrisé! Mais Paris libéré! »

L'allocution improvisée par le général de Gaulle le 25 août

1944 à l'Hôtel de Ville est dans toutes les mémoires. Dès

six heures du matin les forces de la division Leclerc avaient

donné l'assaut aux points stratégiques investis par

l'ennemi. A 14h45 le Kommandant

Von Choltitz, battu en brèche dans son QG de l'hôtel Meurice,

rue de Rivoli, se rendait prisonnier. Deux heures plus

tard il signait l'acte de reddition que lui tendait le

général Leclerc. Quatre années d'occupation venaient de

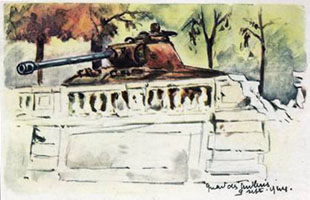

prendre fin. Sur la place de la Concorde, au jardin des

Tuileries, ailleurs encore, blindés et camions détruits

temoignaient de la violence des combats qui s'étaient

déroulés au cours de cette dramatique journée.

Au milieu de tout ce chaos, qui pouvait s'inquiéter pour

quelques sculptures de plein air exposées aux feux

croisés des canons? Il y avait d'autres urgences, certes, et

d'autres soucis. Quelqu'un, cependant, y avait pensé...

C'est en relisant le magistral ouvrage

publié en 1986 par Geneviève Bresc-Bautier, Anne Pingeot et

Antoinette Le Normand-Romain, sur les Sculptures des

jardins du Louvre, du Carrousel et des Tuileries, que

j'ai rencontré l'étonnante image que voici captée par

Robert Doisneau:

L'édifice familier visible à

l'arrière-plan de la photo permet de situer le lieu avec

précision. Il s'agit de l'angle formé au sud-ouest des

Tuileries par la terrasse de l'Orangerie et la terrasse du

bord de l'eau. Le mur à droite, provisoire, a dû être

dressé à la hâte pour mieux protéger cet insolite

peuplade des obus et des coups de fusil.

A qui devait-on cette heureuse initiative et comment, dans de

telles circonstances, a-t-on pu organiser le déplacement de

tous ces colosses? La réponse se trouve consignée,

j'imagine, dans quelque procès-verbal, aux archives de Paris

ou ailleurs...

En regardant cette image de près, j'eus soudain l'impression

d'apercevoir un personnage qui m'était connu. Mon impression

se changea vite en certitude. C'était bien, au premier-plan,

se délivrant de ses chaînes, le Prométhée de

Pradier! Le voici agrandi sur la même photo:

J'ai évoqué ailleurs

l'histoire du Prométhée et de ses déplacements

successifs (Étude: Un été, deux printemps). Installé en 1861 près

du grand bassin circulaire du jardin, il retrouvera son piédestal à

la fin des hostilités pour y demeurer encore une cinquantaine

d'années. Rentré au Louvre dans la dernière décennie du XXe siècle, il s'offre maintenant aux regards des visiteurs du musée sur la terrasse supérieure de la cour Puget, à proximité

de la salle Pradier.

James Pradier,

Prométhée (1827).

Paris, Jardiin des Tuileries. |

|

.jpg)

James Pradier,

Prométhée (1827).

Musée du Louvre. |

Au cours des combats du 25 août, d'autres statues eurent

moins de chance que le Prométhée et ses compagnons de fortune. Ainsi, le groupe au titre prédestiné

– L'homme et sa misère – de Jean-Baptiste Hugues fut renversé et brisé en morceaux.

%20-%20L'homme%20et%20sa%20misere%20(detruit).jpg)

Jean-Baptiste Hugues,

L'homme et sa misère (1907).

Jardin des Tuileries (août 1944). |

Cette œuvre de Hugues avait gardé par malchance son

poste au bout de l'allée conduisant du bassin circulaire à la rue

de Rivoli. Il avait remplacé à cet endroit, en 1923, le Retour de chasse d'Antonin Carlès qui lui-même

avait remplacé, en 1872, une Aurore (ou Flore) de Philippe Magnier. Bizarrement, ce

même emplacement avait accueilli pendant plus de vingt ans,

de 1836 à 1858, le Prométhée de Pradier!

Grâce à l'intervention de Marcel Aubert, conservateur des

sculptures du Louvre, L'homme et sa misère a pu

être réparé et remis en place dès 1946.

%20-%20L'homme%20et%20sa%20misere.jpg)

Jean-Baptiste Hugues,

L'homme et sa misère (1907).

Jardin des Tuileries. |

|

%20-%20L'homme%20et%20sa%20misere%20(2).jpg)

Jean-Baptiste Hugues,

L'homme et sa misère (1907).

Jardin des Tuileries. |

Mais revenons à notre tranchée. On y dénombre cinq autres

grandes statues qui tiennent compagnie au valeureux Prométhée. A sa droite, au premier plan,

le puissant Tibre de Pierre Bourdict guette lui

aussi, armé de sa rame, l'arrivée des soldats et des chars.

%20-%20Le%20Tibre%20-%20Tuileries%20(tranchee).jpg)

Photo Robert Doisneau,

Jardin des Tuileries, 1944 (détail). |

|

%20-%20Le%20Tibre%20-%20Tuileries.jpg)

Pierre Bourdict, Le Tibre (1690). Jardin des Tuileries. |

Ce fleuve de Pierre Bourdict fut placé en 1715

à Marly, avant d'être installé en 1719 près du bassin

octogonal des Tuileries. Toujours au même endroit, au pied

de la rampe nord du « Fer à cheval » qui mène

vers l'actuel musée du Jeu de Paume, il fait pendant à un

moulage du groupe de Nicolas Coustou, La Seine et la

Marne, dont l'original est au Louvre depuis 1993. Le

voici tel qu'il se présente aujourd'hui aux promeneurs du

jardin:

%20-%20Le%20Tibre%20-%20Tuileries%20(2).jpg)

Pierre Bourdict, Le Tibre (1690). Jardin des Tuileries. |

Mais continuons notre visite de la tranchée. Au-delà du

grand Tibre et lui tournant le dos se dresse l'Énée portant son père Anchise, œuvre de

Pierre Le Pautre.

%20-%20Enee%20portant%20son%20pere%20Anchise%20(tranchee).jpg)

Photo Robert Doisneau,

Jardin des Tuileries, 1944 (détail). |

|

%20-%20Enee%20portant%20son%20pere%20Anchise%20(dos).jpg)

Pierre Le Pautre,

Énée portant son père Anchise

(1716).

Jardin des Tuileries. |

|

%20-%20Enee%20portant%20son%20pere%20Anchise.jpg)

Pierre Le Pautre,

Énée portant son père Anchise (1716).

Musée du Louvre. |

Ce groupe fut posé en 1717 à l'ouest du bassin circulaire.

Déplacé provisoirement en 1858, il gagna en 1862 le centre

du parterre nord du nouveau « jardin réservé »

créé par Lefuel devant le palais des Tuileries. Rentré au

Louvre en 1989, il est exposé aujourd'hui dans la cour Marly

du musée.

Plus loin encore, derrière l'Énée, émergent les

têtes d'un autre groupe bien connu, Arria et

Pœtus, ou La mort de Lucrèce,

commencé en 1685 par Jean-Baptiste Théodon et achevé en

1696 par Pierre Le Pautre. Dans l'ombre, à peine visible, se

profile la tête du Génie assis sur un chien

(symbole de la fidélité) qui se tient à la gauche de

Pœtus.

%20et%20Theodon%20(J-B)%20-%20Arria%20et%20Poetus%20(tetes)%20(tranchee).jpg)

%20et%20Theodon%20(J-B)%20-%20Arria%20et%20Poetus%20(gauche)%20(tranchee).jpg) |

|

%20et%20Theodon%20(J-B)%20-%20Arria%20et%20Poetus.jpg) |

|

%20et%20Theodon%20(J-B)%20-%20Arria%20et%20Poebus%20(2).jpg) |

Photo Robert Doisneau,

Jardin des Tuileries, 1944 (détail). |

|

Pierre Le Pautre et J.-B. Théodon,

Arria et Pœtus, ou

La mort de Lucrèce (1691).

Jardin des Tuileries. |

|

Pierre Le Pautre et J.-B. Théodon,

Arria et Pœtus, ou

La mort de Lucrèce (1691).

Musée du Louvre. |

Comme le Tibre de Bourdict, ce groupe figura d'abord

à Marly avant d'être transporté au jardin des Tuileries.

Placé en 1717 à l'ouest du bassin circulaire, aux côtés

de l'Énée de Le Pautre, il fut déplacé

provisoirement en 1858 à la terrasse du bord de l'eau et

replacé en 1862, comme l'Énée, au nouveau jardin

réservé où il occupa le centre du parterre sud. Rentré au

Louvre en 1989, il est exposé avec l'Énée dans la

cour Marly du musée.

En dirigeant ensuite notre

téléscope vers l'arrière de la tranchée, nous parvenons

à identifier encore un groupe dont l'exécution remonte au

XVIIe. Il s'agit du Saturne enlevant Cybèle, de Thomas Regnaudin.

%20-%20Saturne%20enlevant%20Cybele%20(tranchee).jpg)

Photo Robert Doisneau,

Jardin des Tuileries, 1944 (détail). |

|

%20-%20Saturne%20enlevant%20Cybele.jpg)

Thomas Regnaudin,

Saturne enlevant Cybèle (1684).

Jardin des Tuileries. |

|

%20-%20Sature%20enlevant%20Cybele%20(2).jpg)

Thomas Regnaudin,

Saturne enlevant Cybèle (1684).

Musée du Louvre. |

Ce groupe fut placé au parterre de l'Orangerie à Versailles en 1687 avant d'être transporté en 1716 aux Tuileries, au nord du bassin circulaire. Déplacé en 1858 à l'est du bassin, à la place

de la Phaétuse de Théodon 1,

il fut rentré au Louvre en 1972 et se trouve aujourd'hui dans la cour Puget.

Notre visite se termine tout au fond de la tranchée avec la

rencontre d'un autre « enlèvement » qui se déroule

derrière l'infortunée Cybèle. Il s'agit cette fois de Borée

enlevant Orythie, œuvre de Gaspard Marsy et

d'Anselme Flamen. On distingue près de la tête de Cybèle,

sur la droite, les bras de Borée et d'Orythie, et près de

son avant-bras droit, la coiffure d'Orythie. Plus bas à

gauche, la hanche et la jambe gauches de la victime sont

visibles.

%20&%20Flamen%20(Anselme)%20-%20Boree%20enlevant%20Orythie%20(tranchee).jpg)

%20&%20Flamen%20(Anselme)%20-%20Boree%20enlevant%20Orythie%20(tranchee)%20(2).jpg)

Photo Robert Doisneau,

Jardin des Tuileries, 1944 (détails) |

|

%20&%20Flamen%20(Anselme)%20-%20Boree%20enlevant%20Orythie.jpg)

Gaspard Marsy et

Anselme Flamen,

Borée enlevant Orythie (1687).

Jardin des Tuileries |

|

%20&%20Flamen%20(Anselme)%20-%20Boree%20enlevant%20Orythie%20(2).jpg)

Gaspard Marsy et

Anselme Flamen,

Borée enlevant Orythie (1687).

Musée du Louvre.

|

Ce groupe fut d'abord posé en 1687

avec le Saturne de Regnaudin au parterre de

l'Orangerie à Versailles avant d'être transporté en 1716

au sud du bassin circulaire des Tuileries. Il sera déplacé

en 1858 à la place de l'Atlas de Théodon, à l'est

du bassin. Rentré au Louvre en 1972, en même temps que le Saturne,

il figure maintenant dans la cour Puget du musée.

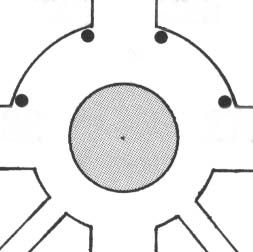

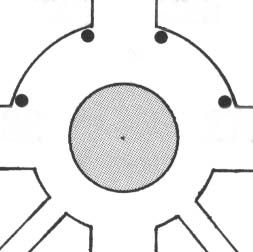

Le schéma et les images ci-dessous permettront de mieux

imaginer la disposition des quatre groupes en place autour du

grand bassin circulaire en 1717.

%20-%20Enee%20portant%20son%20pere%20Anchise%20(face).jpg)

Pierre Le Pautre,

Énée portant son

père Anchise. |

|

%20et%20Theodon%20(J-B)%20-%20Arria%20et%20Poetus.jpg)

Pierre Le Pautre et J.-B. Théodon,

Arria et Pœtus, ou

La mort de Lucrèce

|

%20&%20Flamen%20(Anselme)%20-%20Boree%20enlevant%20Orythie.jpg)

Gaspard Marsy et

Anselme Flamen,

Borée enlevant Orythie |

|

sud

(Seine) |

ouest

(Concorde)

est

(Louvre) |

nord

(rue de Rivoli) |

|

%20-%20Saturne%20enlevant%20Cybele.jpg)

Thomas Regnaudin,

Saturne enlevant Cybèle. |

A l'origine, les deux

enlèvements du bassin devaient faire partie d'un ensemble de

quatre enlèvements destinés au parterre d'eau du parc de

Versailles, tel que le peintre Charles Le Brun l'avait conçu

en 1674. Chacun de ces groupes devait représenter un des

quatre éléments: au rapt d'Orythie par Borée (l'Air) et au

rapt de Cybèle par Saturne (la Terre) s'ajoutaient le rapt

de Proserpine par Pluton (le Feu) et le rapt de Coronis par

Neptune (l'Eau). Ces quatre groupes auraient pris place au

sein de vingt-quatre autres figures, réunies par groupes de

quatre pour représenter les Saisons, les Heures du jour, les

Parties du monde, les Tempéraments de l'homme, les Poèmes

et (une deuxième fois) les Éléments. Toutes ces figures

devaient encadrer un parnasse central, figurant Apollon et

son cortège, qui donnait tout son sens à l'ordre cosmique,

projection gigantesque de l'ordre

royal 2.

C'est à l'emplacement laissé vide au nord du bassin

circulaire par le groupe de Regnaudin (déplacé à l'est du bassin)

que Le Prométhée de Pradier fut installé

en 1861 3. Son socle est occupé aujourd'hui par Le Centaure Nessus enlevant Déjanire de Laurent-Honoré Marqueste, qui figura d'abord au côté sud du bassin.

C'est ainsi que trois « générations » de sculptures – le Saturne de Regnaudin, le Prométhée de Pradier et le Nessus de Marqueste – occupèrent successivement le même emplacement au nord du bassin circulaire.

%20-%20Saturne%20enlevant%20Cybele.jpg)

Thomas Regnaudin,

Saturne enlevant Cybèle (1684).

Jardin des Tuileries. |

|

James Pradier,

Prométhée (1827).

Jardin des Tuileries. |

|

%20-%20Le%20Centaure%20Nessus%20enlevant%20Dejanire.jpg)

Laurent-Honoré Marqueste,

Le Centaure Nessus

enlevant Déjanire (1894).

Jardin des Tuileries. |

Toutes les œuvres de la tranchée ayant été

identifiées, plusieurs questions restent néanmoins en

suspens. En premier lieu pourquoi celles-là, précisément,

et pas d'autres? Car il semble bien qu'un très grand nombre

de statues aient été laissées en place sur leur socle. Et

puis, s'il était sans doute logique d'y rassembler les

quatre grands groupes qui avaient longtemps veillé autour du

bassin circulaire (quoique seuls le Saturne de

Regnaudin et le Borée de Marsy et Flamen

s'y trouvaient encore en 1944), pourquoi avoir privilégié

l'œuvre de Pradier? Plusieurs autres statues l'avaient

rejointe avant 1944 – pour ne parler que du bassin

circulaire: le Laboureur de Lemaire, le Cincinnatus

de Foyatier, le Serment de Spartacus de Barrias,

etc. D'autres abris ont-ils été aménagés au jardin pour

celles-là et pour d'autres? C'est possible. Il est

également possible que la photographie de Robert Doisneau ne

montre qu'une partie de la tranchée derrière l'Orangerie et, par

conséquent, une partie seulement des statues qui

l'occupaient.

Mais jetons un dernier coup d'œil sur la photographie de

Doisneau. En l'examinant attentivement, on découvre sur la

terrasse de l'Orangerie encore d'autres figures enlacées,

moins agitées, celles-là, que leurs voisins d'en-bas, mais

assurément plus vivantes!

Connaissant l'histoire de

telle autre photographie de Robert Doisneau – en

l'occurence, son fameux « Baiser de l'Hôtel de Ville »

–, on ne peut guère savoir si l'on a affaire à un «

vrai » couple d'amoureux ou bien à deux modèles campés

là pour les besoins de la cause. Je me demande, du reste, si

ce couple n'est pas identique à celui qu'a ajusté un peu

plus loin, sur un autre banc du jardin, l'objectif de ce

même photographe...

Mais peu importe. Qu'il s'agisse d'authentiques couples

d'amoureux ou de simples figurants, souhaitons-leur

rétrospectivement à tous, rescapés, eux aussi, de la

grande tourmente, beaucoup de bonheur et de joie – et

d'innombrables autres bancs aussi, loin des fils

barbelés et des conflits en tout genre.

Notes

1

C'est en 1800 seulement que l'Atlas et la Phaétuse de Théodon ont rejoint les quatre groupes au bassin circulaire. Ils seront déplacés en 1858 sur la terrasse du bord de l'eau, puis

rentrés au Louvre en 1870 et déposés au château de Versailles en 1936.

2

Voir Geneviève Bresc-Bautier et al., t. II, p. 321-322.

3

Signalons que dans l'ouvrage de Geneviève Bresc-Bautier

et al., les notices consacrées au Borée

de Marsy et Flamen et au Saturne de Regnaudin

indiquent que ces deux groupes étaient placés, le premier,

au sud-est du bassin circulaire et, le second, au nord-est.

Cependant, sur le plan du jardin présenté à la page 38 du

tome I, les numéros renvoyant à ces deux notices inversent

leurs emplacements, situant le premier au nord-est et le

second au sud-est. N'ayant pas pu confirmer ou infirmer l'une

ou l'autre de ces indications, j'ai suivi celle des notices

en présumant que les numéros du plan ont été inversés

par erreur.

Post-scriptum

J'aurais voulu montrer dès le départ l'« état

actuel » du coin photographié par Robert Doisneau en

1944. Je suis enfin en mesure de le faire après une récente

visite à Paris. Malgré les garages percés dans le mur de

soutènement et les palissades masquant l'Orangerie

en réfection, l'endroit est facilement reconnaissable. Mais

les feuilles mortes de l'automne ont pris la place des

réfugiés de marbre et le banc des amoureux, avec ses

occupants, n'est plus qu'un lointain souvenir.

In Memoriam

Je dédie cette étude à mon ami et collaborateur

PHILIPPE DUMOULIN

décédé inopinément et en pleine force de l'âge en son domicile à Douai, le 2 septembre 2004.

Que son épouse, ses fils et ses proches trouvent ici l'expression de mes plus profonds regrets.

|

|

.jpg)

.jpg)

%20-%20L'homme%20et%20sa%20misere%20(detruit).jpg)

%20-%20L'homme%20et%20sa%20misere.jpg)

%20-%20L'homme%20et%20sa%20misere%20(2).jpg)

%20-%20Le%20Tibre%20-%20Tuileries%20(tranchee).jpg)

%20-%20Le%20Tibre%20-%20Tuileries.jpg)

%20-%20Le%20Tibre%20-%20Tuileries%20(2).jpg)

%20-%20Enee%20portant%20son%20pere%20Anchise%20(tranchee).jpg)

%20-%20Enee%20portant%20son%20pere%20Anchise%20(dos).jpg)

%20-%20Enee%20portant%20son%20pere%20Anchise.jpg)

%20et%20Theodon%20(J-B)%20-%20Arria%20et%20Poetus%20(tetes)%20(tranchee).jpg)

%20et%20Theodon%20(J-B)%20-%20Arria%20et%20Poetus%20(gauche)%20(tranchee).jpg)

%20et%20Theodon%20(J-B)%20-%20Arria%20et%20Poetus.jpg)

%20et%20Theodon%20(J-B)%20-%20Arria%20et%20Poebus%20(2).jpg)

%20-%20Saturne%20enlevant%20Cybele%20(tranchee).jpg)

%20-%20Saturne%20enlevant%20Cybele.jpg)

%20-%20Sature%20enlevant%20Cybele%20(2).jpg)

%20&%20Flamen%20(Anselme)%20-%20Boree%20enlevant%20Orythie%20(tranchee).jpg)

%20&%20Flamen%20(Anselme)%20-%20Boree%20enlevant%20Orythie%20(tranchee)%20(2).jpg)

%20&%20Flamen%20(Anselme)%20-%20Boree%20enlevant%20Orythie.jpg)

%20&%20Flamen%20(Anselme)%20-%20Boree%20enlevant%20Orythie%20(2).jpg)

%20-%20Enee%20portant%20son%20pere%20Anchise%20(face).jpg)

%20-%20Le%20Centaure%20Nessus%20enlevant%20Dejanire.jpg)

%20%20-%20Tuileries%201944.jpg)